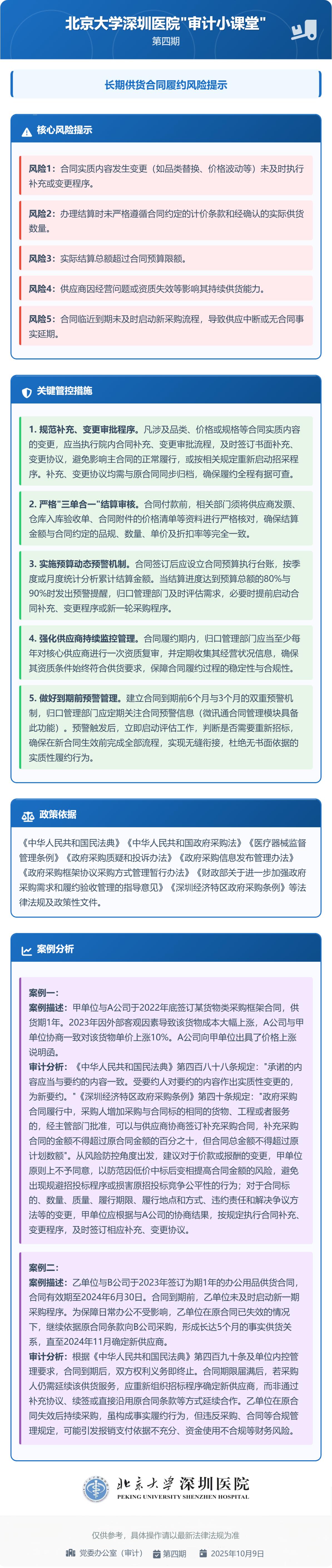

长期供货合同履约风险提示

一、核心风险提示

风险1:合同实质内容发生变更(如品类替换、价格波动等)未及时执行补充或变更程序。

风险2:办理结算时未严格遵循合同约定的计价条款和经确认的实际供货数量。

风险3:实际结算总额超过合同预算限额。

风险4:供应商因经营问题或资质失效等影响其持续供货能力。

风险5:合同临近到期未及时启动新采购流程,导致供应中断或无合同事实延期。

二、关键管控措施

1.规范补充、变更审批程序。凡涉及品类、价格或规格等合同实质内容的变更,应当执行院内合同补充、变更审批流程,及时签订书面补充、变更协议,避免影响主合同的正常履行,或按相关规定重新启动招采程序。补充、变更协议均需与原合同同步归档,确保履约全程有据可查。

2.严格“三单合一”结算审核。合同付款前,相关部门须将供应商发票、仓库入库验收单、合同附件的价格清单等资料进行严格核对,确保结算金额与合同约定的品规、数量、单价及折扣率等完全一致。

3.实施预算动态预警机制。合同签订后应设立合同预算执行台账,按季度或月度统计分析累计结算金额。当结算进度达到预算总额的80%与90%时发出预警提醒,归口管理部门及时评估需求,必要时提前启动合同补充、变更程序或新一轮采购程序。

4.强化供应商持续监控管理。合同履约期内,归口管理部门应当至少每年对核心供应商进行一次资质复审,并定期收集其经营状况信息,确保其资质条件始终符合供货要求,保障合同履约过程的稳定性与合规性。

5.做好到期前预警管理。建立合同到期前6个月与3个月的双重预警机制,归口管理部门应定期关注合同预警信息(微讯通合同管理模块具备此功能)。预警触发后,立即启动评估工作,判断是否需要重新招标,确保在新合同生效前完成全部流程,实现无缝衔接,杜绝无书面依据的实质性履约行为。

三、政策依据

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《医疗器械监督管理条例》《政府采购质疑和投诉办法》《政府采购信息发布管理办法》《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》《深圳经济特区政府采购条例》等法律法规及政策性文件。

四、案例分析

【案例一】

案例描述:甲单位与A公司于2022年底签订某货物类采购框架合同,供货期1年。2023年因外部客观因素导致该货物成本大幅上涨,A公司与甲单位协商一致对该货物单价上涨10%。A公司向甲单位出具了价格上涨说明函。

审计分析:《中华人民共和国民法典》第四百八十八条规定:“承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。”《深圳经济特区政府采购条例》第四十条规定:“政府采购合同履行中,采购人增加采购与合同标的相同的货物、工程或者服务的,经主管部门批准,可以与供应商协商签订补充采购合同,补充采购合同的金额不得超过原合同金额的百分之十,但合同总金额不得超过原计划数额”。从风险防控角度出发,建议对于价款或报酬的变更,甲单位原则上不予同意,以防范因低价中标后变相提高合同金额的风险,避免出现规避招投标程序或损害原招投标竞争公平性的行为;对于合同标的、数量、质量、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,甲单位应根据与A公司的协商结果,按规定执行合同补充、变更程序,及时签订相应补充、变更协议。

【案例二】

案例描述:乙单位与B公司于2023年签订为期1年的办公用品供货合同,合同有效期至2024年6月30日。合同到期前,乙单位未及时启动新一期采购程序。为保障日常办公不受影响,乙单位在原合同已失效的情况下,继续依据原合同条款向B公司采购,形成长达5个月的事实供货关系,直至2024年11月确定新供应商。

审计分析:根据《中华人民共和国民法典》第四百九十条及单位内控管理要求,合同到期后,双方权利义务即终止。合同期限届满后,若采购人仍需延续该供货服务,应重新组织招标程序确定新供应商,而非通过补充协议、续签或直接沿用原合同条款等方式延续合作。乙单位在原合同失效后持续采购,虽构成事实履约行为,但违反采购、合同等合规管理规定,可能引发报销支付依据不充分、资金使用不合规等财务风险。